「年々お腹周りの脂肪が落ちにくくなっている。」

「腹筋をしているのに、お腹だけ脂肪が落ちない。」

こういったぽっこりお腹に悩まされる方は多いです。

お腹まわりがなかなか痩せないのは、筋力不足だけが原因ではありません。

姿勢や便秘、自律神経も関係してきます。

お腹のお肉を落とそうと思うと真っ先に腹筋をやる方が多いですが、まずは原因を知り食事の見直しやストレッチなどをひとつずつ取り入れていくことが大切です。

お腹が痩せない原因はどれ?

お腹まわりの脂肪は誰もが気になるところ。

しかも、年々落ちにくくなります。

お腹周りに脂肪がつく原因はさまざまですので、まずはどんな原因があるのか知りましょう。

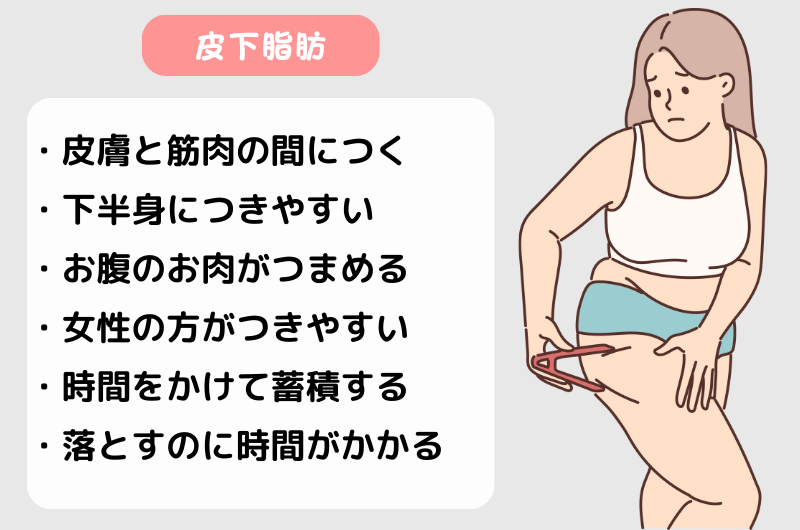

皮下脂肪

皮下脂肪とは、皮膚のすぐ下にある皮下組織につく脂肪のこと。

皮膚と筋肉の間にある脂肪で、日頃動かすことが少ない部位やお腹まわりにつきやすいです。

体の表面に近い部分に蓄積するので簡単につまむことができます。

体温維持など重要な働きがあり時間をかけて蓄積する分、なかなか落としにくい脂肪です。

ホルモンの関係上、男性より女性の方がつきやすいと言われています。

カロリー過多や運動不足、代謝の低下により時間をかけて蓄積されます。

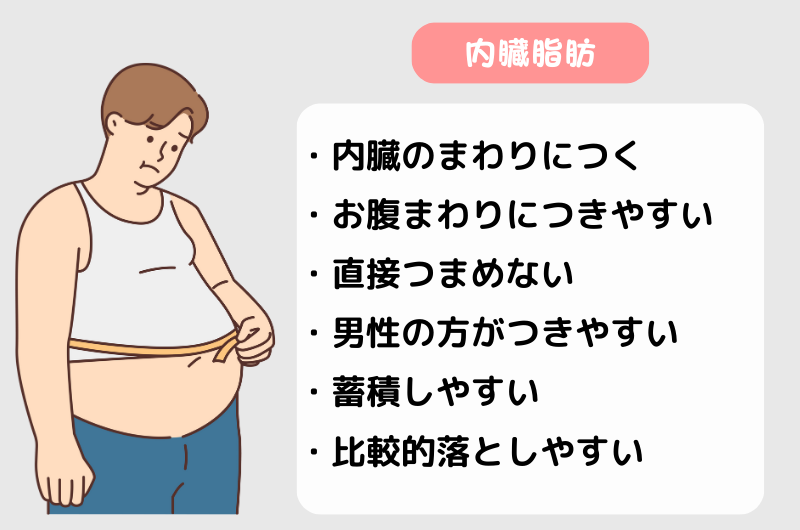

内臓脂肪

内臓脂肪とは、胃や腸など内臓の周辺につく脂肪のこと。

そのため、見た目はスリムでもお腹だけぽっこりしていたり、隠れ肥満の場合はこの内臓脂肪が原因です。

内臓まわりにつく脂肪のため皮下脂肪の様につまむことはできません。

女性よりも男性の方がつきやすいと言われており、皮下脂肪に比べて「つきやすく落ちやすい」のが特徴です。

食べ過ぎや運動不足により蓄積します。

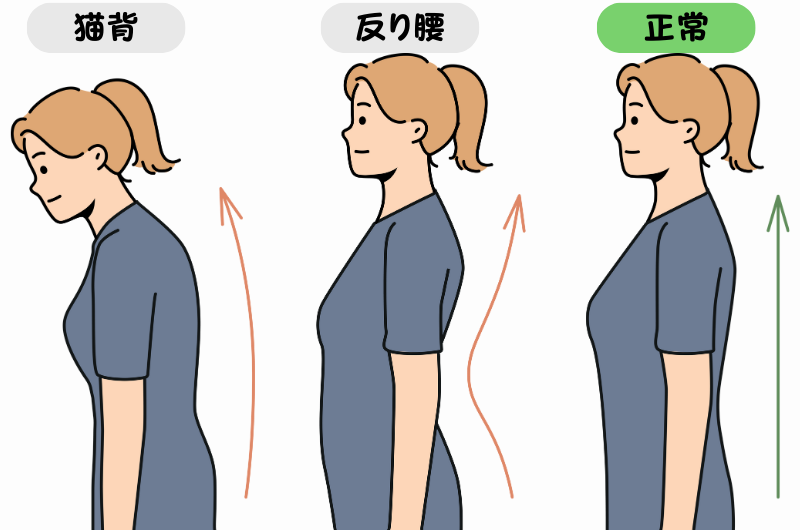

姿勢不良

猫背や反り腰のように普段から姿勢が崩れていると骨盤の位置も歪みます。

そうすると、筋肉のバランスも悪くなり、内臓を支える筋肉は使われず位置が下がる原因に。

内臓は筋肉の働きにより支えられているので、運動不足や姿勢不良により筋肉の働きが衰えると、重力に引っ張られて位置が下がりぽっこりお腹につながります。

また、姿勢が悪い方はそもそも腹筋や体幹が弱く、普段から使えていない部分というのは脂肪が貯まりやすい傾向にあります。

便秘

特に女性の方に多いお悩みが便秘です。

便秘は、本来体外に排出されるべき老廃物が大腸に滞留すること。食生活の乱れや、筋力不足などにより起こります。

腸に便が滞留し、内容物の発酵が進むとガスが発生するため、よりお腹が張ったり膨満感が増すこともあります。

このように腸内環境が悪化すると必要な栄養素の吸収もうまくできず、代謝が悪くなったり自律神経が乱れる原因にもなります。

自律神経の乱れ

自律神経とは自分の意思と関係なく体の機能をコントロールしている神経のこと。心臓、胃、腸などのすべての内臓や血管など多くのものをコントロールしています。

- 交感神経:活動している時や日中に活発になる

- 副交感神経:リラックスしている時や夜間に活発になる

自律神経が乱れると、内臓の動きや血流が悪くなることで、代謝も悪くなり脂肪が停滞し痩せにくくなります。

自律神経は、先に述べた便秘でも乱れやすくなりますが、逆に自律神経が乱れることで便秘を引き起こすことも。

そのため、便秘改善=自律神経を整えるということにつながります。

他にも、睡眠不足やストレスなどの不規則な生活により自律神経は乱れやすくなります。

ぽっこりお腹の解消方法

ぽっこりお腹を改善するのに有効な方法を6つご紹介します。

お腹周りの脂肪は特に落ちにくいため、効果が出るまで時間はかかるかもしれませんが必ず変われます。ぜひ、どれかひとつからでいいので試してみてください。

そして継続することがなにより大切ですので、ひとつずつ自分に合った方法で習慣にしていきましょう。

食生活の見直し

内臓脂肪や皮下脂肪を落とすには食生活の見直しが必須です。

あきらかにカロリーを摂りすぎているのであれば、1日のカロリーを抑える必要があります。

逆に食べなさすぎでも栄養が偏り、代謝が落ちることで内臓のあるお腹周りを守るために脂肪がつく場合も考えられます。

まずは、普段の食事を書き出しタンパク質・脂質・炭水化物がバランスよく摂れているか確認しましょう。

食事内容を記録・管理できるアプリはたくさんありますのでぜひ活用しましょう。

こちらの記事も参考にしてみてください。

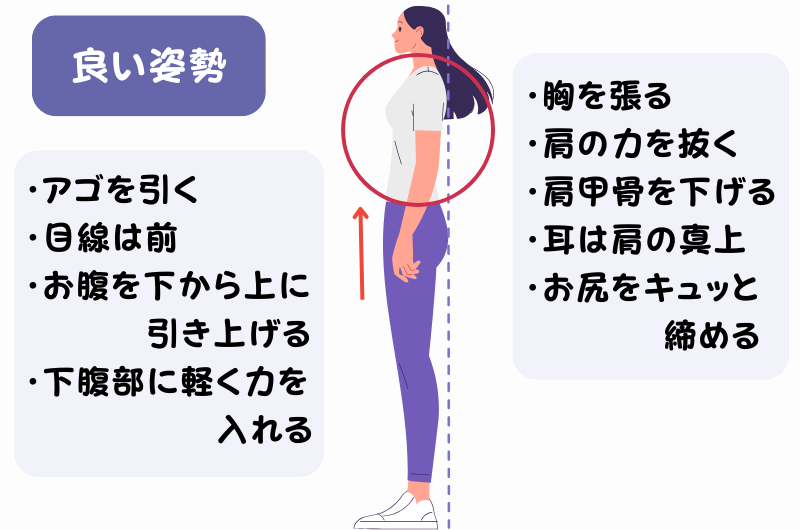

姿勢改善

日常の姿勢を気を付けることで骨盤を正常な位置に正し、ぽっこりお腹を改善することができます。

良い姿勢を保つには、体幹の筋肉だけでなく体幹と下半身をつなぐ腸腰筋や太ももの筋肉、お尻の筋肉なども関係してきます。

姿勢不良の原因にもよりますが、お腹周りの筋肉は使えていないからといってむやみに腹筋するのは逆効果です。

縮こまって固まってしまっている場合、さらに固まり猫背が悪化することも。

腹筋はするけど背中の筋肉は使えていない方は、お腹のストレッチの方が必要になります。

まずはストレッチと普段の立ち姿勢を意識するだけで今まで使えていなかった筋肉を使えるようになりますので、立ち姿勢の気を付けるポイントを確認しましょう。

良い姿勢を作る時に、胸を張ることで反り腰になる方が多く見受けられます。そういった方は肋骨が開いている可能性があり、腹筋に力を入れにくいです。

胸を張る意識は大事ですが、真上に伸びながら肩甲骨は下げる感覚と、骨盤の上に肋骨が乗っている状態をイメージして行ってみましょう。

腸内環境を整える

食事の量を減らしたり、運動をしているのにぽっこりお腹が改善されないという方は腸内環境が原因の可能性があります。

便が溜まっていることでぽっこりするのももちろんですが、小腸の機能が低下し栄養がきちんと吸収できなくなっているのかも。栄養が適切に吸収できて初めて、体内でエネルギー代謝が行われます。

腸には主に7つの働きがあります。

- 消化(食べたものを細かく分解)

- 吸収(栄養の吸収)

- 解毒(化学物質を分解・シャットアウト)

- 免疫(病原菌やウイルスから体を守る)

- 浄血(血液をキレイにする)

- 排泄(不要なものや毒素を体外に排出)

- 合成(ビタミンやホルモン、酵素)

この働きすべてをしっかり機能させることで腸内環境が整います。

そのためには腸へのダメージを減らし、腸に良いものを摂り、腸内細菌の種類を増やすことが大切です。

- 腸へのダメージを減らすー食品添加物・タバコ・お酒・抗生物質・白砂糖などを控える

- 腸が喜ぶものを摂るー発酵食品・食物繊維など

- 腸内細菌の種類を増やすー偏った食事をせずバラエティ豊かな食生活に変える

- 発酵食品:味噌・納豆・お酢・ぬか漬け・キムチ・粕漬けなど

- 食物繊維:大麦・玄米・海藻・根菜類・果物・豆類など

キムチでちゃんと乳酸菌を摂りたい方は、自然発酵過程を除き添加物で味付けした物ではなく、発酵・熟成させたキムチを選びましょう。

味噌は保存料を添加物として使っているようなものは、発酵が止まってしまっており摂取したい菌がそもそも死んでしまっているため無添加がおすすめ。

無添加の味噌は少しお値段はあがりますが、それ以上に味も美味しいので無理のない範囲でできることから取り入れていきましょう。

腸は第2の脳とも言われストレスを受けやすい敏感な臓器だよ。ストレスをうまく解消して腸内環境を良好に保つことで痩せやすい体づくりをしていこう!

ドローイン

ドローインとは、お腹を膨らませたり凹ませる動きでお腹のインナーマッスルである腹横筋に刺激を入れるトレーニングです。

腹横筋はお腹の奥にあり表からは見えないため、なかなか意識しづらいところです。

しかしこの筋肉が衰えてくると内臓が下がったり脂肪がつきやすくなりお腹がぽっこり出てしまいます。

- 膝を立てて仰向けになる

- 手をおへその下にセットした状態で息を吸いお腹を膨らませる

- 息をゆっくりと吐ききって手が沈むくらいお腹をへこませる

- お腹をへこませたまま胸で小さく呼吸を繰り返す

- 20〜30秒キープしたら、ゆっくり元に戻す

- 5回程度連続して上記の動作を行う(1日3〜5セット)

ドローインは短期間で体重を落とすものではありません。しかし、手軽にどこでも行えて普段使えていなかった筋肉を呼び覚ますことができます。

ドローインで腹筋や背筋も意識できるようになると姿勢改善につながるのでぜひ実践してみてね!

有酸素

ぽっこりお腹の原因が皮下脂肪や内臓脂肪の場合は、溜まった脂肪を燃焼させることが必要になってきます。

食生活を変えるだけでも効果はありますが、より早くぽっこりお腹を改善したい方には有酸素運動はおすすめです。

よく脂肪燃焼は運動開始から20分経ってからと言われていますが、通勤の時にひと駅余分に歩いたり、エスカレーターを使わず階段にするなど、20分以下だとしても毎日の積み重ねにより消費カロリーは増えますのでぜひ意識して歩く様にしましょう。

また歩くスピードとフォームも重要です。少し息があがる程度の早歩きくらいが一番エネルギー消費が高く、脂肪燃焼効果も高くなります。

- 肩の力を抜く

- 腕は前ではなく後ろに引くイメージ

- 深く呼吸する

- 背筋を伸ばし、おへその下に力を入れる

- かかとから着地しつま先で地面を蹴る

ストレッチ

ストレッチだけで痩せるわけではありませんが、リラックス効果や血流促進効果により痩せやすくなります。運動の後や寝る前にぜひ行いましょう。

特にお腹の筋肉は普段縮こまりやすい部分です。

体側や腹直筋をしっかり伸ばし、弛めてあげることが大切です。

- あぐらで座り、左手を床につき、右手をまっすぐあげる

- 息を吸うことで背筋を伸ばし、息を吐きながら上半身を左に倒す

- 右肘をゆるめて元の位置に戻す

- また息を吐きながらさらに遠くへ右手を伸ばす

- 3回くり返し右の体側が伸びたところでキープ

- 深い呼吸で30秒ほどキープする(反対側も同様に行う)

- うつぶせになり手を胸の横につく

- 一度息を吐き切る

- 息を吸いながらゆっくりと上半身を起こしていく

- 起こした状態で自然に呼吸しながら10秒ほどキープ(3セット)

どちらもそこまで時間もかからない簡単なストレッチですので、日々の習慣として取り入れていきましょう。

まとめ|ぽっこりお腹の原因はひとつではない

今回は、ぽっこりお腹が痩せない原因と解消方法についてお伝えしました。

- 皮下脂肪

- 内臓脂肪

- 姿勢不良

- 便秘

- 自律神経の乱れ

- 食生活の見直し

- 姿勢改善

- 腸内環境を整える

- ドローイン

- 有酸素

- ストレッチ

お腹がなかなか痩せないという方は、原因はひとつではないことが多いです。

特にお腹周りは内臓を守るためについた皮下脂肪は落としにくいため改善まで時間はかかります。

ですが、今回ご紹介した解消方法はツラい筋トレのようなものではなく日々の習慣にしやすいものばかりですので、ぜひできることから始めてみましょう!

コメント